Neue Ökosystemmodelle

20. Februar 2025

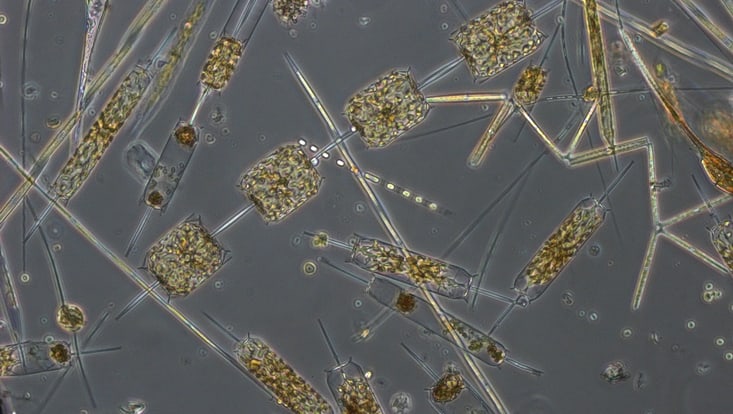

Foto: Luisa Listmann

Ein über den PIER PLUS Seed Fund gefördertes Projekt zu Phytoplankton trägt nun zur Verbesserung von marinen Ökosystemmodellen bei – die Rolle von marinen Viren und deren Verhalten bei steigenden Temperaturen stand dabei im Zentrum.

Phytoplankton – pflanzliche Kleinstlebewesen in Gewässern – produziert einen Großteil des Sauerstoffs weltweit, je nach Quelle zumindest mehr als die Hälfte. Als Ausgangspunkt der Nahrungskette ist Phytoplankton außerdem für das gesamte Ökosystem in Meeren hoch relevant. Phytoplankton steht auch im Zentrum der Forschung der Meeresbiologin Dr. Luisa Listmann von der Universität Hamburg und ihrer Kollegin Dr. Jana Hinners vom Helmholtz-Zentrum Hereon: Konkret haben die beiden Forscherinnen untersucht, welche Auswirkungen marine Viren auf Ökosystem-Dynamiken in der Ostsee haben und was die durch die Klimakrise steigende Temperaturen dazu beitragen. Ihre Ergebnisse haben die Forscherinnen im Journal Ecological Modelling veröffentlicht, gefördert wurde ihre Forschung aus Mitteln des PIER PLUS Seed Funds.

Komplexes Zusammenspiel

„Unser Modell hat gezeigt, dass die Erwärmung des Wassers die Auswirkungen der Viren verstärkt – Phytoplankton ist anfälliger für Infektionen und stirbt ab, was weniger Nahrung für Zooplankton und schließlich für Fische bedeutet, und auch der Sauerstoffkreislauf leidet“, erläutert Dr. Luisa Listmann. Ihre Forschung belegt die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen Erwärmung und Virenaktivität: „In künftige Meeres-Ökosystemmodelle sollte die Dynamik von Viren in jedem Fall einbezogen werden, um zuverlässige Aussagen über die Auswirkungen des Klimawandels treffen zu können.“ Gegenwärtig ist Listmann an einem Projekt zu Phytoplankton in der Elbe beteiligt. „Wir gehen nun immer tiefer in die Komplexität der Systeme, mit leistungsstärkeren Modellierungsmöglichkeiten und neuen experimentellen Designs – das heißt, wir erfinden nicht das Rad neu, aber das Detailwissen steigt und gerade beim Verständnis von Viren und ihrer Rolle im Ökosystem stehen wir noch am Anfang“, betont die Forscherin.

Die Mittel aus dem PIER PLUS Seed Fund waren für Listmann und Hinners gerade zu Beginn sehr hilfreich, wie Luisa Listmann betont: „Zum einen hat uns das eine einfache Möglichkeit geboten, gemeinsam einzureichen und zu kooperieren. Wir konnten dann auch studentische Hilfskräfte einstellen, die sowohl bei meinen Experimenten als auch bei Jana Hinners Modellierung geholfen haben. Grundsätzlich sind derartige Kooperationen sehr befruchtend, weil wir beide unsere Expertisen an den Tisch gebracht haben und wir uns auch fachlich gut ergänzt haben.“ Ziel des PIER PLUS Seed Fund ist die interinstitutionelle Vorbereitung von gemeinsamen Forschungsanträgen.